放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

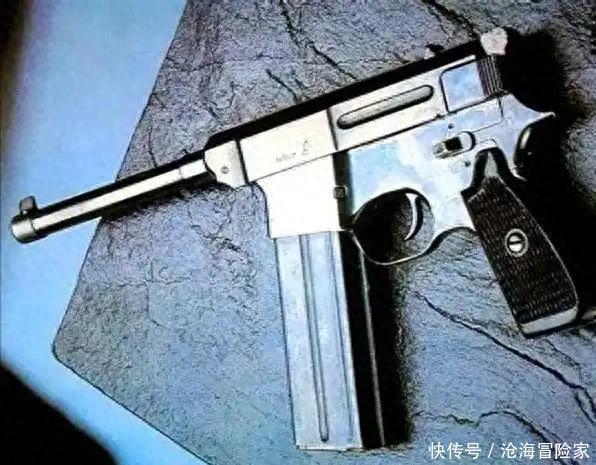

国产80式冲锋手枪(全称1980年式7.62毫米自动手枪)是中国自主研发的首款全自动战斗手枪,其设计融合了冲锋枪与手枪的特点,试图在紧凑体积下实现火力压制能力。

以下从技术特点、实战表现、历史定位等方面展开分析: 一、技术设计与性能参数 1.核心结构与原理 80式采用枪管短后坐式自动原理和卡铁旋转式闭锁机构,这一设计源自苏联TT-33手枪,但通过改进提升了射击精度。枪管长度140毫米,全枪长302毫米(不含枪托),空枪重1.1公斤,可切换单发/连发模式,战斗射速60发/分钟,连发状态理论射速达850发/分钟。其独特之处在于配备两种可拆卸枪托:一种是皮革材质的枪套枪托,另一种是匕首枪托(刀鞘与握把连接后可抵肩射击),这种模块化设计在当时具有前瞻性。

以下从技术特点、实战表现、历史定位等方面展开分析: 一、技术设计与性能参数 1.核心结构与原理 80式采用枪管短后坐式自动原理和卡铁旋转式闭锁机构,这一设计源自苏联TT-33手枪,但通过改进提升了射击精度。枪管长度140毫米,全枪长302毫米(不含枪托),空枪重1.1公斤,可切换单发/连发模式,战斗射速60发/分钟,连发状态理论射速达850发/分钟。其独特之处在于配备两种可拆卸枪托:一种是皮革材质的枪套枪托,另一种是匕首枪托(刀鞘与握把连接后可抵肩射击),这种模块化设计在当时具有前瞻性。

2.弹药与火力表现 发射7.62×25毫米51式手枪弹,枪口初速470米/秒,50米处可穿透头盔钢板后再贯穿50毫米厚松木板,威力显著优于同期54式手枪。弹匣采用双排双进设计,容量10发(常备)或20发(战斗),供弹可靠性较高,但弹匣长度增加导致携带不便。

2.弹药与火力表现 发射7.62×25毫米51式手枪弹,枪口初速470米/秒,50米处可穿透头盔钢板后再贯穿50毫米厚松木板,威力显著优于同期54式手枪。弹匣采用双排双进设计,容量10发(常备)或20发(战斗),供弹可靠性较高,但弹匣长度增加导致携带不便。 3.瞄准与适应性 照门和准星带有荧光点,便于夜间瞄准,并预留激光瞄具接口。手持射击有效射程50米,加装枪托后抵肩射击可达100-150米,接近微型冲锋枪水平。

3.瞄准与适应性 照门和准星带有荧光点,便于夜间瞄准,并预留激光瞄具接口。手持射击有效射程50米,加装枪托后抵肩射击可达100-150米,接近微型冲锋枪水平。 二、实战应用与市场表现 1.国内装备困境 80式虽在1980年定型,但因设计理念与国际潮流脱节,未被解放军大规模列装。其全自动模式后坐力难以控制(连发时枪口跳动剧烈),且体积过大(装枪托后全长652毫米),与同期79式冲锋枪相比缺乏优势。仅少量试装侦察兵、警卫员等特种岗位,最终因90年代后国产小口径武器(如95式枪族)的崛起而逐渐淡出。 2.国际市场的意外成功 在中东、非洲等地区,80式因其低成本、高火力特性成为热点。例如,也门胡塞武装曾用其在50米内击毁沙特装甲车观瞄镜;伊拉克仿制生产“巴比伦”手枪装备执法部门;缅甸、孟加拉等国将其用于边境巡逻和反游击战。该枪的20发弹匣和抵肩射击能力在城市巷战中表现突出,甚至被当地武装称为“单手加特林”。

二、实战应用与市场表现 1.国内装备困境 80式虽在1980年定型,但因设计理念与国际潮流脱节,未被解放军大规模列装。其全自动模式后坐力难以控制(连发时枪口跳动剧烈),且体积过大(装枪托后全长652毫米),与同期79式冲锋枪相比缺乏优势。仅少量试装侦察兵、警卫员等特种岗位,最终因90年代后国产小口径武器(如95式枪族)的崛起而逐渐淡出。 2.国际市场的意外成功 在中东、非洲等地区,80式因其低成本、高火力特性成为热点。例如,也门胡塞武装曾用其在50米内击毁沙特装甲车观瞄镜;伊拉克仿制生产“巴比伦”手枪装备执法部门;缅甸、孟加拉等国将其用于边境巡逻和反游击战。该枪的20发弹匣和抵肩射击能力在城市巷战中表现突出,甚至被当地武装称为“单手加特林”。 三、设计争议与历史局限 1.技术缺陷与时代落差 操控性不足:连发模式下,1.1公斤的枪身难以控制,3秒内即可打空弹匣,火力持续性差。 维护复杂:卡铁旋转式闭锁结构虽提升精度,但零件数量远超格洛克等现代手枪,拆卸保养需专业工具。 理念落后:设计初衷模仿二战时期的毛瑟冲锋手枪,而80年代国际轻武器已向小口径、模块化方向发展,其7.62×25毫米口径和固定枪托设计显得过时。

三、设计争议与历史局限 1.技术缺陷与时代落差 操控性不足:连发模式下,1.1公斤的枪身难以控制,3秒内即可打空弹匣,火力持续性差。 维护复杂:卡铁旋转式闭锁结构虽提升精度,但零件数量远超格洛克等现代手枪,拆卸保养需专业工具。 理念落后:设计初衷模仿二战时期的毛瑟冲锋手枪,而80年代国际轻武器已向小口径、模块化方向发展,其7.62×25毫米口径和固定枪托设计显得过时。 2.替代方案的竞争 同期国产79式冲锋枪(1979年定型)虽同为20发弹匣,但射速更低(650发/分钟)、操控更稳定,且重量仅1.9公斤,更适合一线作战。而外贸市场上,80式逐渐被92式的衍生型号(如CF98-A)取代,后者在人机工效、模块化扩展性上优势明显。

2.替代方案的竞争 同期国产79式冲锋枪(1979年定型)虽同为20发弹匣,但射速更低(650发/分钟)、操控更稳定,且重量仅1.9公斤,更适合一线作战。而外贸市场上,80式逐渐被92式的衍生型号(如CF98-A)取代,后者在人机工效、模块化扩展性上优势明显。 四、历史意义与启示 1.自主创新的尝试 80式是中国首次完全脱离苏联技术路线的手枪设计,其匕首枪托、双排弹匣等创新为后续型号积累了经验。例如,92式手枪的双排单进弹匣设计即借鉴了80式的供弹逻辑。 2.战术思想的局限 该枪反映了冷战时期“以火力弥补技术”的思路,但未充分考虑现代战争对武器轻量化、多功能性的需求。其失败促使中国军工转向“精准化、信息化”发展方向,如95式枪族的小口径化和模块化设计。

四、历史意义与启示 1.自主创新的尝试 80式是中国首次完全脱离苏联技术路线的手枪设计,其匕首枪托、双排弹匣等创新为后续型号积累了经验。例如,92式手枪的双排单进弹匣设计即借鉴了80式的供弹逻辑。 2.战术思想的局限 该枪反映了冷战时期“以火力弥补技术”的思路,但未充分考虑现代战争对武器轻量化、多功能性的需求。其失败促使中国军工转向“精准化、信息化”发展方向,如95式枪族的小口径化和模块化设计。 3.外贸市场的启示 80式在非正规战场的成功表明,武器的实战价值不仅取决于技术参数,更需契合用户需求。其在中东的“逆袭”为中国轻武器出口提供了差异化竞争的范例,例如后来的CS/LP5紧凑型手枪即针对隐蔽执法场景优化。

3.外贸市场的启示 80式在非正规战场的成功表明,武器的实战价值不仅取决于技术参数,更需契合用户需求。其在中东的“逆袭”为中国轻武器出口提供了差异化竞争的范例,例如后来的CS/LP5紧凑型手枪即针对隐蔽执法场景优化。 五、总结 80式冲锋手枪是中国轻武器发展史上的“过渡性产品”,其设计理念在当时具有突破性,但受限于材料工艺和战术认知,最终未能成为主流装备。然而,它在海外实战中的表现证明了中国军工的创新潜力,尤其为后续外贸型号(如CF98-A)提供了宝贵经验。尽管存在操控性不足、维护复杂等问题,80式仍以独特的“手枪+冲锋枪”定位在轻武器史上留下印记,成为中国从仿制到自主研发转型的重要见证。

五、总结 80式冲锋手枪是中国轻武器发展史上的“过渡性产品”,其设计理念在当时具有突破性,但受限于材料工艺和战术认知,最终未能成为主流装备。然而,它在海外实战中的表现证明了中国军工的创新潜力,尤其为后续外贸型号(如CF98-A)提供了宝贵经验。尽管存在操控性不足、维护复杂等问题,80式仍以独特的“手枪+冲锋枪”定位在轻武器史上留下印记,成为中国从仿制到自主研发转型的重要见证。

天创网提示:文章来自网络,不代表本站观点。